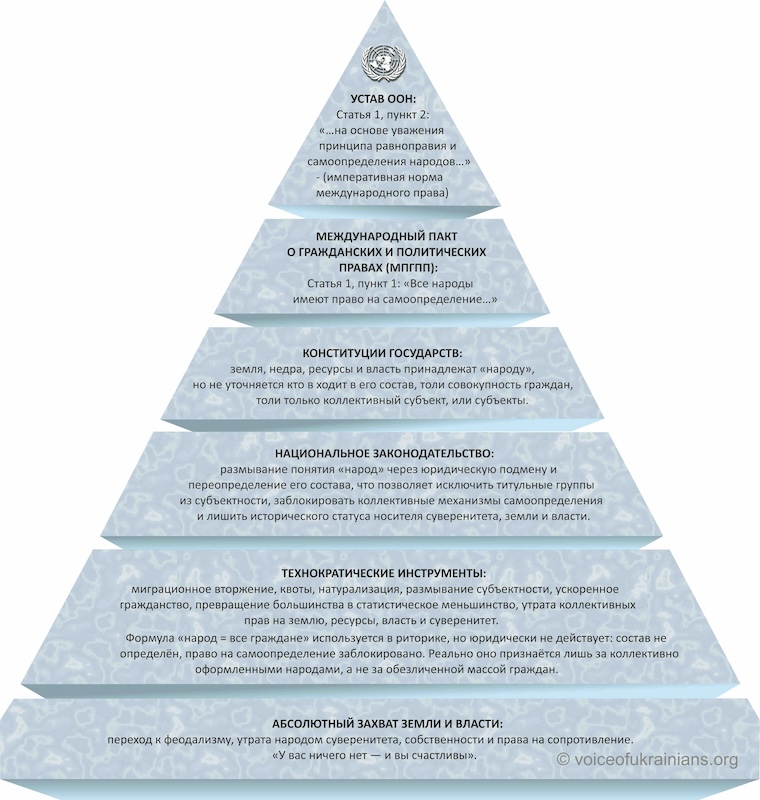

Теория механизма поэтапного демонтажа коллективной субъектности народов

Показательно, что в современном обществе тема прав народов практически исчезла из публичного и политического дискурса. Вместо обсуждения того, кто является подлинным источником власти, владельцем территории, ресурсов и коллективной воли, в медиаполе доминируют отвлекающие темы — от мифа о «государстве как корпорации» до рассуждений о «юридическом статусе человека» и прав человека вне контекста народа как носителя суверенитета.

Именно права народов — как коллективного субъекта с правом на самоопределение, владение землёй, природными ресурсами и собственными политическими институтами — были подменены индивидуализированными правами человека. При этом права человека, хотя и закреплены в ряде международных пактов и конвенций (включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах), касаются в первую очередь личной свободы и неприкосновенности л ... Читать далее ⇢

Что такое Статутное Право

Статутное право — это система правил, которые государство устанавливает через официально принятые и письменно оформленные законы. Эти правила создаются органами власти, такими как парламент или президент, проходят утверждение по строгой процедуре и публикуются в доступных источниках, чтобы все могли с ними ознакомиться. Только после этого они становятся обязательными для всех — от граждан до государственных учреждений.

Особенность статутного права в его чёткой форме. Оно не возникает из традиций, обычаев или решений отдельных судей. Это всегда текст — статья, пункт, параграф, — который заранее определяет, что можно делать, что нельзя, какие права и обязанности есть у людей и организаций. Например, конституция, уголовный кодекс или закон об образовании — всё это части статутного права, потому что они записаны, утверждены и действуют как единые правила для всей страны.

Статутное право необходимо, чтобы общество функционировало упорядоченно. Оно создаёт предсказуемость: каждый знает, какие последствия наступят за определённые действия. Без таких законов решения могли бы зависеть от личного мнения чиновника или судьи, что привело бы к хаосу и несправедливости. Например, если ... Читать далее ⇢

Что такое Eстественное Право

Естественное право — это набор базовых прав, которые есть у каждого человека просто потому, что он родился. Эти права не зависят от того, где человек живёт, какого он пола, из какой он семьи, богат он или беден, или что о нём думает государство. Они не появляются благодаря законам или разрешению властей — они уже есть у нас с самого начала. Такие права называют универсальными (присущими всем), неотчуждаемыми (их нельзя отнять) и вечными (они не исчезают со временем).

1. Какие права входят в сферу естественного права?

Вот основные примеры естественных прав:

-

Право на жизнь — никто не имеет права произвольно лишать человека жизни.

-

Право на свободу — каждый имеет право быть свободным, не подвергаться произвольному задержанию или заключению.

-

Право на человеческое достоинство — каждый должен быть защищён от унижающего достоинство обращения, пыток, рабства и эксплуатации.

-

Виды убежища и защиты

Большинство стран мира подписали международные договоры, которые не просят, а обязывают их предоставлять беженцам не просто защиту, а комплекс прав: право на убежище, безопасность, гуманитарную помощь, интеграцию, социальные гарантии и защиту от депортации. Эти обязательства закреплены в Женевской конвенции 1951 года, Протоколе 1967 года, Международном пакте о гражданских и политических правах (МПГПП) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Но в случае с украинцами эти обязательства обошли: государства раздули публичный образ «беженцев», чтобы в глазах общества всё выглядело законно, но юридически отказали в самом статусе. Вместо полноценной защиты навязали временные схемы без гарантий — чтобы не выполнять собственные обязательства.

Под предлогом «вас слишком много», «это временно», «мы и так помогаем» — украинцам внушают чувство вины, скрывая главное: защита беженцев — этоне жест доброй воли, а юридическая обязанность, которую сами же государства добровольно на себя приняли.

... Читать далее ⇢

Конвенции и Законы

Перед тем как ссылаться на тот или иной международный документ в сфере прав человека или использовать его в юридических или миграционных делах, необходимо проверить, подписала ли его страна, в которой вы находитесь и была ли проведена его ратификация. Подпись государства означает согласие с текстом, но не всегда создаёт юридические обязательства. Только ратификация делает документ обязательным для исполнения внутри страны.

Более того, даже после ратификации могут существовать оговорки или отложенные сроки вступления в силу. Например, Украина в августе 2024 года подписала Римский статут, но ратифицировала его с условием вступления в силу только через 7 лет. Это означает, что документ будет действовать ограниченно или вовсе не будет иметь юридической силы в указанный период. Похожая ситуация с Римским статутом существует в России и Беларуси: обе страны подписали его, но так и не ратифицировали. Это означает, что они не признают юрисдикцию Международного уголовного суда и не обязаны сотрудничать с ним. Такие детали критически важны при ссылках на международное право.

Устав Организации Объединённых Наций (1945) — это основной договор ООН, обязательный для всех членов. Устанавливает мир, безопасность, права человека и сотрудничество ... Читать далее ⇢

Иерархия Права: Как разобраться в системе законов

С самого детства нам внушают, что «закон» — это то, что написано в Конституции, уголовном или гражданском кодексе. Нам рассказывают о законе исключительно в рамках государственной юрисдикции — как будто ничего выше него не существует. В школах, университетах, СМИ и даже в официальных документах система права подаётся так, будто она замыкается на внутренних органах власти: парламент, суд, президент, полиция.

Но при этом целенаправленно умалчивается или искажается информация о том, что существуетдругая, более высокая система права — международная и надгосударственная. А ещё выше — естественное право, которое не требует ни ратификации, ни признания со стороны государства, потому что принадлежит человеку по факту его рождения.

Это не просто недосказанность — этоосознанная информационная изоляция, созданная для того, чтобы человек никогда не вышел за пределы дозволенного. Чтобы он не знал, что государство может быть нарушителем, а его законы — нелегитимными.

На деле правовая система устроена иначе, чем нам её показывают.Иерархия права не заканчивается на конституции. Международные конв ... Читать далее ⇢